Balance-Akt mit Fixpunkt

Chancen und Risiken auf dem Balance Board der eigenen Identität –

und ein Fixpunkt für die Augen

Wie viele «likes» brauchen wir, um uns gesehen und geliebt zu fühlen? Die Identitätsfindung ist insbesondere für Jugendliche herausfordernd. Wie gelingt dieser Balance-Akt? Ein Abriss über vier Identitäts-Pole und ein Plädoyer für einen Glauben, der in der grossen Geschichte eingebettet ist.

Verunsicherte Jugend, wie viele likes braucht ihr eigentlich? Die Frage wirkt auf den ersten Blick klischeehaft. Nicht alle Jugendlichen brauchen «likes».

Auf den zweiten Blick geht es darum, beachtet, geachtet und geliebt zu werden. Und schon betrifft die Fragestellung nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen – erst recht, wenn dieses Jahrzehnt durch Covid, Klima und Kriege als verunsichernd erlebt wird. Für Jugendliche ist die Herausforderung besonders existentiell: In all dem müssen sie sich selbst definieren und präsentieren, um ihren Platz zu finden, um akzeptiert, geliebt oder eben «geliked» zu werden. In gleichem Ausmass, wie sich gesellschaftlich anerkannte und Orientierung gebende Rollenbilder und Traditionen auflösen, fällt zudem das Self-Designing (sich selbst gestalten, sich selbst entwerfen) in die Eigenverantwortung der Jugendlichen. Eine echte Herausforderung, zuweilen auch Überforderung, wenn der Platz im Leben nicht nur gefunden, sondern neu erfunden werden muss.

Wie kann man sich selbst definieren? Wie ist die Identität von uns Menschen gestrickt und wie gewinnen Jugendliche dadurch Sicherheit, dass sie ihre Identität ins Lot bekommen? Um dies zu beantworten, werden wir uns der Spannungspole bewusst, zwischen denen Jugendliche sich bei ihrer Identitätsfindung bewegen und orientieren müssen; aber wir alle, nicht nur die Jugendlichen, definieren uns innerhalb dieser «Vier I»:

Integrität: Wer bin ich? Bin ich immer der/die Gleiche? Ich kann mich auf mich verlassen.

Intensität: Erlebe ich das ultimative Feeling? Ich bin ich im Jetzt, wenn ich mich ganz spüre.

Intimität: Werde ich angenommen, wie ich bin? Wenn ich mich öffne, werde ich verletzlich.

Integration: Wie weit muss ich mich anpassen, damit ich nichts verpasse und dazugehöre?

Jede und jeder (er)findet und lebt diese «Vier I» in verschiedenen Ausprägungen. Für Jugendliche ist das Ausbalancieren der «Vier I» eine Herausforderung. Je ausgeglichener die Balance der «Vier I» erreicht wird, desto sicherer gelingt die tägliche Challenge auf dem Balance Board der Identität.

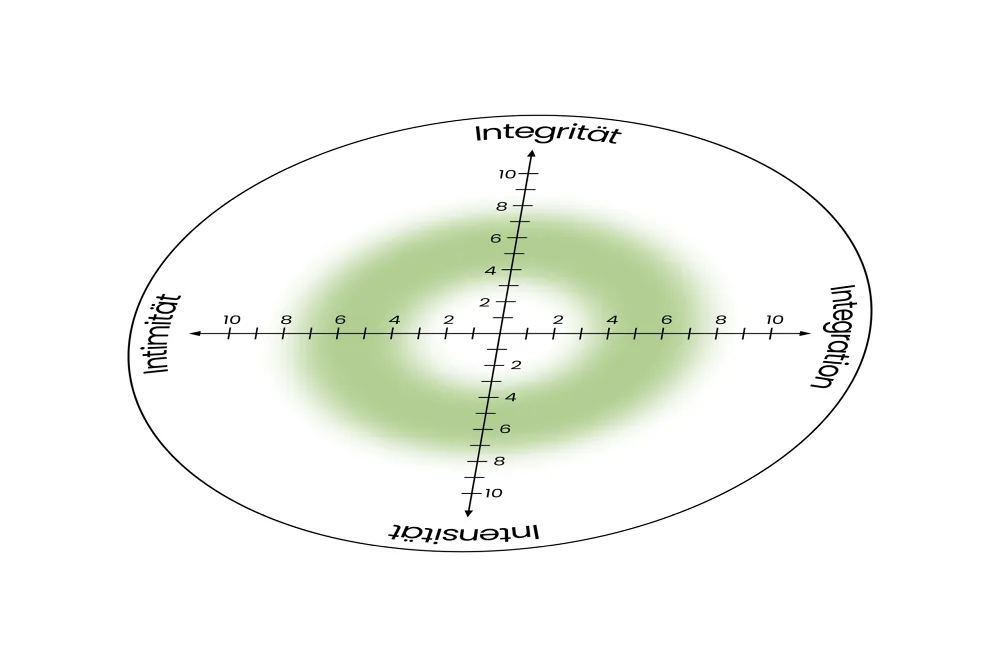

Wir schlagen ein Modell vor, das auf zwei Achsen jeweils zwei Ausprägungen von Identitätsaspekten beschreibt (siehe Grafik rechts). Die senkrechte Achse beleuchtet das Individuum selbst, die waagrechte Achse das Individuum in der Partnerschaft/Gruppe/Gesellschaft.

Die Grafik entspricht gleichzeitig einem «Spider», auf welchem die persönlichen Ausprägungen in einer Skala von 0–10 erfasst werden können:

Senkrechte Achse: Die Definition der eigenen Identität bewegt sich im Spannungsfeld von Integrität und Intensität:

Integrität

Chancen: Integrität meint den Aspekt der Identität, der von einem personalen Wesenskern ausgeht: Ich bin immer der- oder dieselbe, ich vertrete meine Meinung, auch wenn ich damit im Gegenwind stehe. Diese Integrität rechtfertigt letztlich mein Leben. Ich orientiere mich an meinen Werten und Wertvorstellungen, mit welchen ich Entscheidungen begründe und rechtfertige – auch gegenüber dem eigenen Gewissen. Verhalte ich mich entgegen meiner eigenen Integrität, so können Gewissensbisse bis hin zu einer Sinnkrise die Folgen sein. Kennzeichen einer gesunden Integrität sind Verbindlichkeit, Beständigkeit und die Fähigkeit, zu eigenen Fehlern zu stehen und daraus zu lernen. Integrität heisst Verlässlichkeit und gibt Sicherheit.

Kennzeichen einer ungesunden Integrität sind Sturheit, Unbeweglichkeit, Unbarmherzigkeit und eine verurteilende Haltung, weil man nicht nur sich selbst, sondern auch andere nach den eigenen Wertvorstellungen beurteilt.

Risiken: Eine zu einseitige Fokussierung auf den Aspekt der Integrität birgt die Gefahr, sich nur an Bewährtem und an Traditionen festzuhalten und damit auf Innovationen zu verzichten, respektive Innovation als Gefahr zu empfinden (hoher Sicherheitsbedarf). Wird es zum höchsten Ziel, als integre Person wahrgenommen zu werden und stets das Gesicht zu wahren, dann spielt man anderen und sich selbst ein Ideal vor, das einer Rolle oder einer Maske gleicht. Kennzeichen einer ungesunden Integrität sind Sturheit, Unbeweglichkeit, Unbarmherzigkeit und eine verurteilende Haltung, weil man nicht nur sich selbst, sondern auch andere nach den eigenen Wertvorstellungen beurteilt.

Intensität

Chancen: Intensität meint eine starke Offenheit für ganzheitliches Erleben, eine starke Präsenz im Jetzt, auch im Dasein für andere. Das Leben ereignet sich weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern im Heute. Kennzeichen einer gesunden Intensität sind Innovationsfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Ausleben von Emotionen, Erlebnisfähigkeit, erwartungsvolles Leben, Unternehmungslust und Spontaneität.

Das Erlebnis der Handlung wird wichtiger als das Ergebnis der Handlung – und dies kann bis zur Rechtfertigung von Gewalt führen.

Risiken: Eine zu starke Fokussierung auf den Aspekt der Intensität birgt die Gefahr, dass der Charakter einseitig durch die Intensität des momentanen Erlebens bestimmt wird. Intensität lebt von schnellen Wechseln, da kein Erleben dauerhaft intensiv ist. Wer sich einseitig über die Intensität des Erlebens definiert, wer sich vor allem dann als authentisch erlebt, wenn Adrenalin im Spiel ist, sucht stets den neuen Kick, denn nur Neues wird als intensiv erlebt. «Nur wenn ich intensiv lebe, weiss ich, wer ich bin.» Aber die Suche nach ständig Neuem führt auch in die Abstumpfung, weg von der Intensität der Gefühle. Das Erlebnis der Handlung wird wichtiger als das Ergebnis der Handlung – und dies kann bis zur Rechtfertigung von Gewalt führen.

Waagrechte Achse: Identitätsfindung im Spannungsfeld von Intimität und Integration

Intimität

Chancen: Intimität meint einerseits die Selbstannahme, «Sich-selbst-Sein», «Sein wie kein/e andere/r», bedeutet die Einzigartigkeit von sich selbst zu entdecken und auszuleben, andrerseits auch Intimität in Beziehungen zuzulassen. Intimität beinhaltet das «Sich-verletzlich-Machen», die Hingabe – nicht nur sexuell – auch in Bezug auf tiefe Gespräche, gegenseitiges Bekennen innerster Gefühle, Wünsche und Träume (vgl. Erikson: Identität und Lebenszyklus, 1973).

Risiken: Eine zu starke oder einseitige Fokussierung auf den Aspekt der Intimität birgt die Gefahr, sich zu verletzlich zu machen, ausgenützt zu werden und psychische oder physische Schäden davonzutragen. Zurück bleiben «offene Wunden». Dies kann wiederum zu Isolation und Selbstbezogenheit führen. Auch Selbstverliebtheit, Selbstinszenierung (z. B. auf Social Media) und Narzissmus können bei einseitiger Fokussierung eine Folge sein.

Integration

Chancen: Integration meint das Dazugehören und Sich-Einbringen in Gruppen, das Angenommensein und «Wie-alle-andern-Sein», «normal» zu sein, nicht aus dem Rahmen zu fallen. Man lässt sich von anderen inspirieren und beeinflussen. Gleichzeitig wird durch das Bewusstsein der Verschiedenheit auch die Wertschätzung der Andersartigkeit gefördert, was sich bereichernd auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung auswirkt. Die diverse Gruppe wirkt bewahrend vor einseitigen Anschauungen.

Risiken: Eine zu starke oder einseitige Fokussierung auf den Aspekt der Integration birgt die Gefahr, sich nur anzupassen, Gruppenmeinungen blind zu übernehmen (z. B. Populismus, Sekten), aussengesteuert zu werden, das eigene Ich nur über die Gruppe zu definieren (extreme Fankulturen). Dies beeinflusst nicht nur die eigene Identitätsbildung, sondern auch diejenige der Leute um einen herum (ansteckender Fanatismus). Auch Jugendliche, die sich mit Influencerinnen und Influencern vergleichen und versuchen, so zu werden wie sie, werden verunsichert: Aus dem Anspruch, das eigene Selbst optimal entsprechend den Vorbildern aus den sozialen Medien zu gestalten, erwächst eine Angst, im Vergleich mit ihnen nicht bestehen zu können, etwas zu verpassen oder zu kurz zu kommen.

Die Balance finden – durch Eigenverantwortung, soziale Kontakte und einen Fixpunkt im Glauben

Die Balance, das ist eine möglichst ausgeglichene Identität, welche alle vier Aspekte beinhaltet, aber nicht einseitig überbetont (siehe ringförmige Hervorhebung in der Grafik).

Jugendliche und Erwachsene stehen vor der Herausforderung, diese Balance zu finden, insbesondere in verunsichernden Krisensituationen. Krisen können durch globale Umstände oder durch persönliche Verluste wie Trennung, Kündigung, Krankheit oder Todesfälle hervorgerufen werden. Immer geht es darum, in einer verunsichernden Situation wieder ins Gleichgewicht zu finden.

Diese Zentrierung liegt einerseits in der Eigenverantwortung jedes Menschen: Innehalten, eigene Standortbestimmung, sich eigene Werte und Handlungsweisen bewusst machen.

Andrerseits brauchen Menschen gerade in Krisensituationen – und brauchen Jugendliche generell – andere, die sie begleiten. Wie auf den beiden Achsen des Balance Boards dargestellt, geschieht Identitätsfindung sowohl individuell als auch in Interaktion mit anderen. Jugendliche brauchen nicht (nur) digitale Influencer, sondern echte, greifbare Vorbilder mit Stärken und Schwächen, mit Glauben und Zweifeln, mit Freude und Tränen. Vorbilder zum Anfassen, zum Annehmen oder Ablehnen; Vorbilder, die den Jugendlichen ins Gesicht sagen: Du bist einzigartig – und das ist gut so.

Und letztlich suchen unsere Augen beim Balancieren einen Fixpunkt, damit das Gleichgewicht gefunden wird. Der Glaube bietet Halt, wenn wir Gott als Fixpunkt ausserhalb von uns selbst anerkennen. Aber auch der Glaube geht durch Krisen. Die Pubertät ist so eine Krisensituation – und das Leben hält weitere Krisen bereit: Wo und wer ist Gott, wenn Gebete nicht erfüllt werden, wenn Wunder ausbleiben? Wurde Jesus den Kindern und Jugendlichen vor allem als der Wunderheiler vermittelt und verkündet, so kann es in Ernüchterung und auch in Abwendung vom Glauben münden, wenn das intensiv erbetene Wunder nicht geschieht und das Gottesbild nicht mehr mit der Realität übereinstimmt. Geht es im Worship vor allem um den Wundertäter und Heiler, oder hat darin auch der leidende Christus mit seiner Warum-Frage Platz? Der Christus, der in extremer Krisensituation, in seiner Verlassenheit am Kreuz, den Anfang von Psalm 22 herausschrie: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Gleichzeitig wusste er um die Fortsetzung dieses Psalms: «Und doch bist du der Heilige, der thront über den Lobgesängen Israels.» (Psalm 22, 4)

Die Balance von Verzweiflung und Vertrauen, von Angst und Zuversicht, von Klagen und Loben prägt die Psalmen. Nur beides zusammen ist ehrliche Anbetung und vermag in der Verunsicherung durchzutragen.

In den Psalmen bedeutet Anbetung: Es gibt ein «Und doch» in der tiefsten Verunsicherung. Gott selbst ist dieser «Und doch bist du», ist dieser Fixpunkt. Die Balance von Verzweiflung und Vertrauen, von Angst und Zuversicht, von Klagen und Loben prägt die Psalmen. Nur beides zusammen ist ehrliche Anbetung und vermag in der Verunsicherung durchzutragen.

Die Psalmen geben Sicherheit und Geborgenheit, weil nicht nur der individuelle Glaube, sondern auch die Geschichte der Glaubenden Sicherheit und Geborgenheit gibt. Identität ist nicht nur eine individuelle Identität, sondern auch eine kollektive Identität. Meine Geschichte ist auch die Geschichte meiner Familie, die Geschichte meiner Herkunft. Die Erzählungen der Eltern und Grosseltern weiten den persönlichen Erfahrungshorizont bis in die Zeit weit vor der Geburt: «Auf dich vertrauten unsre Väter, sie vertrauten, und du halfst ihnen.» (Ps. 22, 5)

Wenn wir einander und unseren Kindern unsere Geschichten des Fragens und Glaubens erzählen, vermittelt dies eine Identität, die über die Grenzen der eigenen Lebensspanne hinausgeht. Sie geht weit zurück ins Leben und in die Traditionen der Familie, und durch die Bibel ins Leben von Gottes Volk. Diese Identität endet auch in der Zukunft nicht mit unserer eigenen Lebensspanne. Sie gründet in der Ewigkeit und gilt in Ewigkeit. Das ist der Hoffnungshorizont, der über die paar Jahrzehnte unseres Lebens hinausgeht.

Ja, wir brauchen «likes», brauchen Zeichen der Aufmerksamkeit und Zuwendung, um die Balance zu finden und zu halten. Das ultimative «like» spricht uns aber Gott zu, wenn unsere Augen seine Augen suchen.

Felix Studer, lic. phil., war von 1987–2021 Dozent und Konrektor des TDS Aarau und leitete den Fachbereich Pädagogik.